堅持以本為本,

牢牢把握“人才培養”的根本任務�;

牢牢把握“教學工作”的中心地位;

牢牢把握“本科教育”的立校之本�;

牢牢把握“質量提升”的永恒主題。

本報訊9月12日下午����,學校舉行2022-2023學年教學機構負責人本科教育教學工作述職評議會。12位教學機構負責人逐一登臺進行現場述職����,接受由校外專家、學校領導���、各單位�、部門負責人以及師生代表組成的評議組現場評議�。會議由學校黨委常委、副校長劉新光主持�。

本次述職評議的專家評委有南方醫科大學原副校長文民剛教授,廣東藥科大學副校長肖煒教授,廣東外語外貿大學政治與公共管理學院院長�、社會治理研究中心主任、廣東社會組織管理學院院長���、廣東省社會研究中心主任彭未名教授�,廣東工業大學物理與光電工程學院原副院長周金運教授和東莞理工學院教學質量檢測與評估中心主任����、高教研究所所長黃彬教授。

會上�,各教學機構負責人圍繞落實意識形態工作責任制情況、落實立德樹人根本任務的途徑與措施����、本學年教育工作實施的主要舉措及成效,含創新與特色發展����、教育教學質量保障與提升的措施、教育工作存在的主要問題與原因分析以及教育工作可持續發展的對策與建議等方面����,堅持以問題為導向���,介紹了工作成效及下一步工作思考���。

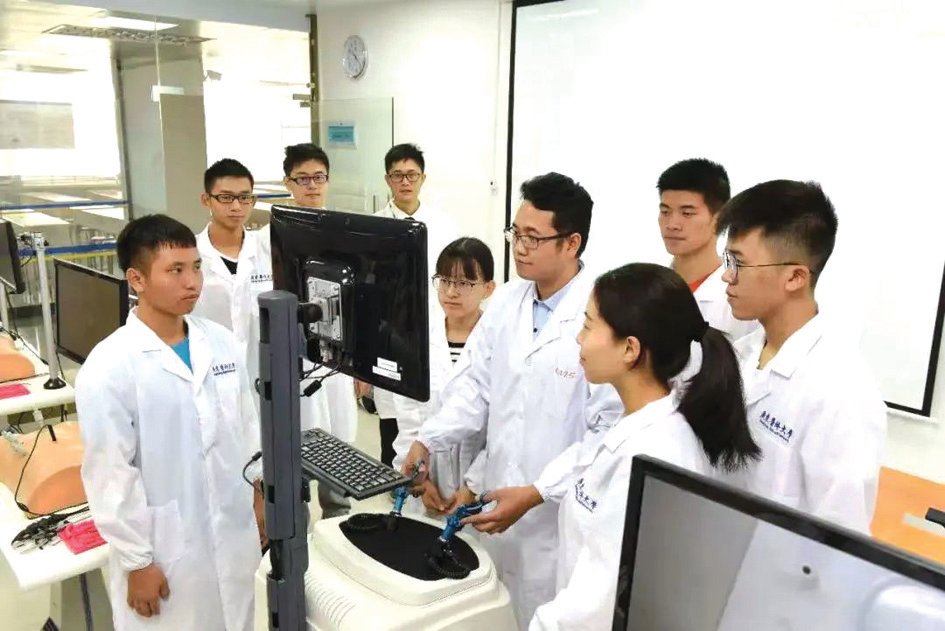

基礎醫學院院長何志巍

基礎醫學院圍繞“立德樹人”根本任務����,加強一流本科課程建設與申報����,提升本科課程的高階性、創新性和挑戰度���,推動核心課程一流課程全覆蓋����,同時注重課程思政建設���。目前�,學院已獲得國家級一流課程2門�,省級一流課程8門,省級及校級課程思政改革項目17個����。

基礎醫學院現有兩個專業。法醫學專業創辦于2003年,專業教學重視理論與實踐相結合���,以"強基礎�、厚素質����、重技能、求創新"為專業人才培養原則����,實行早接觸專業、早接觸案例�、早接觸科研的“三早”卓越創新人才培養模式。培養具備能夠從事法醫學教學�、科研、鑒定及相關工作的專門人才���。

生物技術專業注重生物技術與基礎醫學相結合�,培養"厚基礎����、寬口徑、強技能�、重創新"的生物技術應用型人才���,近幾年在全國基礎醫學創新暨實驗設計大賽中屢獲大獎�。以具有創新精神,能在生物醫藥�、環境保護、藥品食品等部門企事業單位和科研機構或高等學校從事生物技術產品研發���、生產制造���、科研、教學工作或行政管理等的應用型高級專門人才為目標���。

第一臨床醫學院院長張良清

第一臨床醫學院秉承“德為先�、重實踐����、強基礎”的育人理念,形成了面向基層培養高素質醫學人才的鮮明特色����。學院立足醫學教育,深自砥礪���,篤定前行���,在教育教學方面取得一系列優異的成績�。獲批廣東省高水平臨床醫學院建設單位立項����,“跑出”醫學教育新高度,學院積極整合學校優勢資源����,最終實現高水平臨床醫學院的立項;深化教發中心內涵建設���,“跑出”師資隊伍新形象�,張晶晶老師獲得國家優秀青年基金資助����;培養組織優秀的骨干臨床教師參加高級別的教學比賽,獲得第三屆國家教師創新大賽三等獎���,廣東省教師創新大賽特等獎���;籌劃“整合式”課程改革���,“跑出”教學教改新局面,積極牽頭探討推動整合課程改革���,已進入教學實施過程;夯實金專金課質量���,“跑出”質量工程新水平����,獲國家級一流課程3門���,省級一流課程9門���;踔厲創新辦學途徑,“跑出”研究生國際辦學新元年���,開辟聯合培養博士研究生新途徑�,加快建立人才國際化培養新機制�。

第二臨床醫學院院長官成濃

第二臨床醫學院始終堅持“醫德與醫術相長人文與醫學并重”的專業培養理念。推出“學院-書院-醫院(企業)”三位一體的人才培養模式�,使臨床醫學生早接觸臨床�、早了解臨床�、早實踐臨床,臨床醫學專業畢業生近三年執業醫師考試通過率均超過80%����,高于全國平均水平15-18個百分點,近三年考研升學率接近60%����;圍繞“特色創新發展”,重點打造全科醫學特色創新班的“1234”人才培養模式(即1個核心:以培養學生全科思維為核心���、2個導師:校內專業導師/社區和醫生導師�、32種學習:課堂學習/業余科研/社區實踐�、42種能力:學習能力/人文素質/臨床實踐/科創能力),參與全科醫學創新班的第一屆畢業生���,100%就業���,88%考上研究生;開展多樣性的經典賽事�,打造醫學模型大賽、文獻檢索大賽�、科研申報書大賽等6項經典賽事���;重視人文素養提升,以“一元錢”基金愛心捐助����、暑期“三下鄉”、紅十字會急救培訓���、世界健康日宣傳、健康咨詢���、義教義診等項目為載體的多元化社會服務教育體系�,在培養基礎知識扎實����、實踐能力強、人文素養高�、具有創新意識的應用型醫學人才方面取得較好的成效。

醫學技術學院院長徐軍發

醫學技術學院以國家一流專業建設為依托���,積極推進“三方協同�,三院融通”����,促進高校-企業-醫療機構三方協同���、資源共享,學院-書院-產業學院三院融通����、職能互補,全面推進“三全育人”綜合改革����,落實立德樹人根本任務,積極推進特色創新班和一流課程建設���,構建了“六融合”人才培養新模式���,取得了顯著成效。

學院建有2門國家級和7門省級一流課程����,2門省級課程思政示范課堂;建有省級示范性產業學院����、省級現代產業學院等四個產業學院���。

近5年,本科生獲創新創業等競賽獎項省級以上37項����,各級大學生創新創業項目59項,發表論文26篇(SCI218篇)�。

近3年,教師獲校級上教改項目26項�,公開發表教研論文21篇;獲得國家自然科學基金項目6項�,發表SCI論文32篇;獲授權發明專利9件���,轉讓專利1件。

護理學院院長劉瓊玲

學院堅持立德樹人�,以一流專業建設為目標,不斷夯實人才培養體系����,取得了一系列的成績。學院創新“學院+書院”的人才培養模式�,重點打造院校協同特色人才培養。在各院校協同教學醫院開設急危重癥專科護理���、老年護理等62個特色班�,旨在培養社會急需護理人才和應用型?���?谱o理人才。

《外科護理學》獲得國家級一流課程���,《護理學基礎》《內科護理學》《老年護理溝通》等5門課程獲得省級一流課程����。學院還獲得省級課程思政示范課程1門���、校級一流課程13門�,建有國家智慧教學優秀電子教材1部���,主編����、副主編教材3部���。

學院積極推進國際合作項目:歐盟“以多學科創新手段發展中國老年護理教育(GeNEdu)項目�。

20222屆畢業生就業率為98%,位列全校第一����。

藥學院院長魯澄宇

藥學院以教學質量的提高為目標,以大學生綜合素養的提升為抓手���,以理論知識的掌握����、基本實驗技能訓練���、創新創業素養的養成為方式�,不斷提高教學質量�;以學科建設為龍頭,以學術隊伍����、科學研究�、學術交流、條件建設����、社會服務等為主要抓手����,不斷促進教學水平的全面發展����。

學院重視人才,引進多名優秀的高層次人才���,包括國家杰青���、廣東省杰青各1人。目前學院副高以上職稱教師占專任教師總人數70%���,博士學位的教師占專任教師總人數78%����。優化專業結構����,適應社會經濟發展及產業發展,新開設了化妝品科學與技術本科專業���。學院與東莞理工學院積極探索醫工交叉學科復合型人才培養����,成功申報了廣東省首批聯合學士學位聯合培養項目:“藥學+材料科學與工程”、“藥學+應用化學”����。

藥理學和有機化學入選廣東省一流本科課程。藥學專業是廣東省本科一流專業和重點專業����,臨床藥學專業是廣東省特色專業。

公共衛生學院院長倪進東

在學校領導的正確指引和全學院老師的共同努力下����,公共衛生學院呈現加速發展態勢,三個招生專業有兩個獲批國家一流本科專業建設點����,另一個為省級一流專業;國家級一流課程取得零的突破����。

師資團隊進一步加強與優化����,現有專任教師68人�,博士率達85%���;圍繞慢性病及老年流行病學�、環境毒理學�、衛生檢驗與檢疫、膳食營養與健康研究�,形成四個穩定研究方向,并逐步形成自身特色與優勢���,近三年獲得國家自然科學基金項目13項�,省杰青項目1項�,省市聯合重點項目1項;獲批了省高水平大學重點學科�、省高水平公共衛生學院培育單位。

疫情期間���,學院積極投身地方抗疫工作�,獲得了社會和地方政府的高度好評���,與屬地建立深度合作關系�,形成校地協同發展的良好局面。

人文與管理學院院長萬崇華

人文與管理學院堅持“重引強培”“五個全部”(全部有博士學位�、全部有出國經歷、全部有省部級以上項目�、全部有高水平論著、全部有教學科研成果獎)等發展思路����,教師隊伍內涵建設業績突出,博士比例可望70%����。

堅持“以本為本”,突出本科教學中心地位���。按“三全育人”思想���,“四個化”導向(多樣化、小型化����、精準化、國際化)���,“五個一”統領(一流醫學人文素養���、一種對外專業溝通能力、一種探究習慣和能力�、一項體育強項、一項藝術強項)�,“六個專業協同”特色發展理念,專業建設取得明顯成效,22021年應用心理學���、社會工作兩個專業成功入選廣東省一流本科專業建設點���。

推行分類分級規劃建設課程,按“三三制”原則(1名教師至少參加三門課程的教學�、1門課至少三位以上的教師)組成課程團隊。2020年以來�,全院共有11門課程立項為省、校級一流本科課程���。

試點開辦輔修專業�,促進全校復合型人才培養���。作為學校第一批試點單位���,于2020年10月開辦應用心理學輔修專業���。目前招收三屆學生共148人,已有37名學生順利獲得輔修證書����。

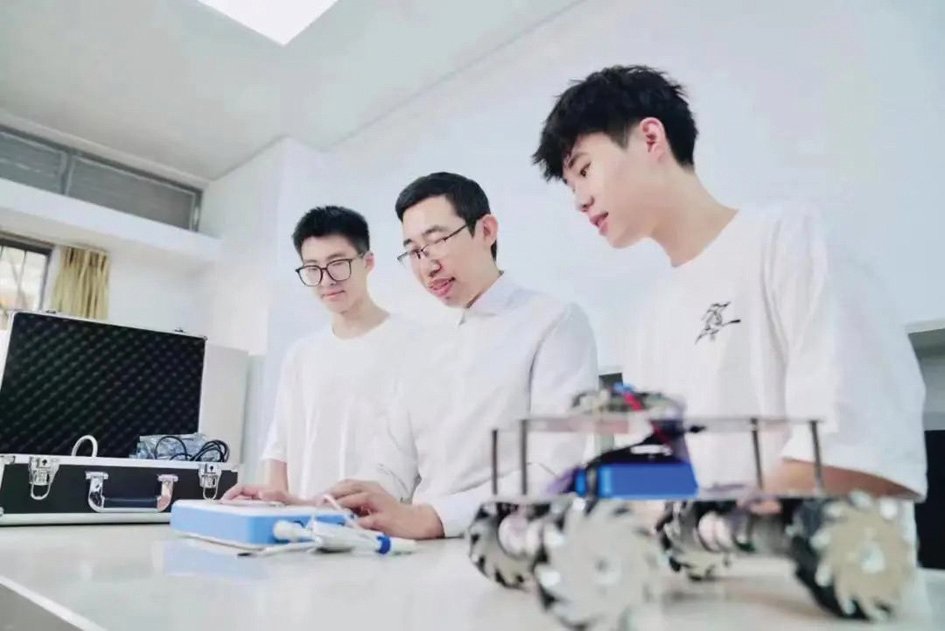

生物醫學工程學院院長 林林

學院始終把本科教學工作擺在突出位置,堅持“以專業建設為主線���,以課程建設為核心�,強化實踐實驗教學”的工作思路���,堅持“醫工融合���、校企合作”創新人才培養模式、更新教學內容����、改革教學方法、豐富第二課堂����,協同營造良好育人生態,不斷優化人才培養過程。

加快專業建設�,先后開設智能醫學工程、數據科學與大數據技術專業���;2023年9月起���,智能醫學工程專業與東莞理工學院電子信息工程專業開展廣東省首個聯合學士學位培養項目�。

實行卓越創新班計劃,聚焦粵港澳大灣區戰略性新興產業發展重點及產業集群����,以完善專業知識結構、強化綜合能力和提高工程素質為培養核心���,不斷豐富工程內涵�、優化學生知識結構���、強化學生素質�、開展企業和社會環境下的綜合工程實踐教育����。創新班分為校內培階段和校外培養階段,校內培養階段實行校內導師、校友導師和企業導師共同參與的三導師負責制����。

外國語學院院長楊勁松

外國語學院立足服務學校的辦學定位,以本科人才培養為中心�,以項目為驅動,依托醫學人文英語中心項目�,開展醫學人文英語敘事研究與教學實踐。

教學方法上���,引入敘事醫學理念和技巧�,講好醫學人文故事�;教學內容上,融入醫學倫理���、生命科學����、醫學社會學等人文學科知識���。將課程思政���、跨文化交流�、語篇分析���、哲學思辨等技能融入到教學���,提升學生的醫學英語應用能力和人文素養。

截止到今年8月���,學院獲廣東省教育教學成果二等獎�、省課程思政示范中心���、省課程示范示范團隊、省一流課程2門���、省課程思政優秀案例���、省在線開放課程優秀案例、省課程思政比賽二等獎和三等獎���、省教師創新大賽三等獎等榮譽����,主編國家“十四五”規劃教材1套。

馬克思主義學院院長黃祖輝

馬克思主義學院堅持“馬院姓馬�,在馬言馬”的鮮明導向和辦學治院原則,堅持和加強黨的全面領導�。積極推進思政課教學改革,持續深化“三化”(系統化���、在場化����、行動化)教學改革模式�,形成了“一課一特色”+實踐精品項目”教學改革特色。推進混合式教學���,實施對分課堂改革����,建立各門課程網絡教學資源?,F已逐步形成了以“東縱聯大”推進學黨史強實效活動品牌、“暖風中國行”志愿者服務活動等品牌�,實現理論與實踐雙向聯動互補。

學校設立習近平新時代中國特色社會主義思想概論教研室����,加強《習近平新時代中國特色社會主義思想概論》等課程建設�,不斷推進習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神“三進”����,強化政治引導、理論闡釋和價值塑造�。

現建設有一流本科課程省級1門、校級4門���,獲廣東省教育教學改革成果一等獎���、廣東省高校思政課“抗疫”優秀教學案例二等獎、廣東省本科高校在線教學優秀案例(課程類)二等獎�,廣東省黨史進校園系列活動典型案例一等獎,廣東省高校大學生講黨史公開課展示活動二等獎,以及校級榮譽數項。

體育教學部主任張曉英

體育教學部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導�,緊緊圍繞教學改革與創新、學生體質監測����、課程思政和課外體育活動開展教學。有以下三大特色:

“課堂內外一體化”+學生體育成績評定綜合化����。不是采用傳統的考試定分數����,而是通過“專項內容+課外體育鍛煉+身體素質+線上教學”對成績形成過程性的綜合評定���。

“中華民族優秀傳統文化進入課堂”�,把民族傳統體育的精華帶進課堂�,舞龍舞獅、八段錦���、太極拳等優秀民族傳統體育文化走進課堂�。

“強醫先強體�,健民先健己”,樹立健康第一����、體醫融合的理念,把醫學與運動高度融合����,開展師生體質監測、運動損傷與康復���、工間操防職業病等活動����。

述職環節后,評議組組長文民剛教授作點評���,充分肯定學校教育教學工作所取得的成果和全體師生的努力���,指出各單位述職總結工作的不足,并就改進教學工作�、匯報方式等方面提出建議。文民剛表示����,一要總結全省、全國的特色教學工作���,簡明扼要地展示高水平的教學成果����;二要以改革述職報告會的形式�,更好地思考未來教學工作的著力點和發力點���。

學校黨委常委�、副校長曾志嶸作總結講話時表示,12位院長(主任)作了精彩的報告�,呈現出良好的精神面貌和昂揚的奮斗姿態。

他指出����,這不僅僅是一個述職報告會,更是一場內容豐富�、見解獨到的教育教學改革經驗交流會。這次能夠讓學院間了解彼此的工作���,有助于強化學院作為辦學主體的意識����。

他希望����,各院(部)積極推進教學改革的方向,并把相關舉措落到實處����;同時以常態化的教學的狀態,扎實推進迎評促建各項工作���。